由于工作关系,初步接触到了逆向工程,以前只是听到而已,以前很不齿这些行为,没想到这项工作这么有魅力,找到非常棒的一个教学逆向工程的网站。

microcorruption这个神奇网站,通过一步步的演示如何通过操作寄存器,PC指针等动作打开电子锁,非常有感。

MCUboot 整理

因为孤陋寡闻,看到MCUboot在做的A/B Image的方案时大惊失色,居然有两种我从来没想过的妙法,求助为Deepseek帮忙整理,我就是简单搬运下。

MCUboot作为专为资源受限微控制器设计的开源安全引导加载程序,支持多种固件升级模式,其中Overwrite(覆盖)、Swap(交换)和Direct XIP(就地执行) 是最核心的三种方案。以下是这三种方案的详细对比,涵盖工作原理、优缺点及适用场景:

📊 三种方案核心特性对比

| 特性 | Overwrite模式 | Swap模式 | Direct XIP模式 |

|---|---|---|---|

| 升级机制 | 新固件直接覆盖主槽(Primary Slot) | 主槽(Slot0)与备槽(Slot1)内容交换 | 新固件在备槽(Slot1)中直接执行 |

| 回滚支持 | ❌ 不支持(旧固件被覆盖) | ✅ 支持(旧固件保留在备槽) | ✅ 支持(旧固件保留在主槽) |

| 启动时间 | 中等(需擦写主槽) | 较长(需多次擦写+交换) | ⚡ 最短(无需拷贝或交换) |

| 空间需求 | 最小(无需备用槽和暂存区) | 最大(需备用槽+暂存区Scratch) | 中等(需备用槽,无需暂存区) |

| Flash擦写次数 | 2次擦除(主槽+备槽) + 1次写入(主槽) | 多次擦写(与Slot大小相关) | 0次(仅写入备槽) |

| 安全校验 | ✅ 升级前校验备槽固件 | ✅ 交换前校验备槽固件 | ✅ 跳转前校验备槽固件 |

| 适用存储类型 | 片上Flash | 片上Flash | 片上Flash(外部Flash需地址映射) |

| 加密支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ⚠️ 外部Flash不支持加密 |

🔍 详细方案解析

1. Overwrite模式

- 工作原理:

新固件下载至备槽(Slot1)→ 重启后Bootloader校验固件 → 直接覆盖主槽(Slot0) → 跳转至主槽运行。 - 优点:

- 代码量最小,Bootloader占用资源少;

- 实现简单,适合Flash空间紧张的场景。

- 缺点:

- 无回滚能力,升级失败可能变砖;

- 升级时间长(需完整擦写主槽)。

- 适用场景:

对空间敏感、无需版本回退的轻量级设备(如传感器节点)。

2. Swap模式

- 工作原理:

新固件下载至备槽(Slot1)→ 重启后Bootloader校验固件 → 通过暂存区(Scratch)交换主备槽内容 → 跳转至主槽运行新固件。 - 优点:

- 支持版本回滚(旧固件保留在备槽);

- 升级过程可恢复(交换失败可回退)。

- 缺点:

- 需额外暂存区(Scratch),占用Flash空间;

- 启动时间最长(交换操作耗时)。

- 适用场景:

需高可靠性的设备(如工业控制器、医疗设备)。

3. Direct XIP模式

- 工作原理:

新固件下载至备槽(Slot1)→ 重启后Bootloader校验固件 → 直接跳转至备槽执行(无需拷贝或交换)。 - 优点:

- 启动最快(无擦写操作);

- 保留旧固件在主槽,支持快速回退。

- 缺点:

- 不支持外部Flash或加密固件(需地址映射);

- 需确保备槽地址可执行(链接脚本需适配)。

- 适用场景:

启动速度要求高的场景(如实时控制系统),且使用片上Flash。

⚖️ 方案选择建议

| 考量因素 | 推荐方案 | 理由 |

|---|---|---|

| 空间紧张 | Overwrite | Bootloader体积最小,无额外分区需求 |

| 高可靠性要求 | Swap | 支持回滚,抗升级中断 |

| 快速启动 | Direct XIP | 无拷贝操作,启动延迟最低 |

| 外部Flash存储 | Overwrite/Swap | Direct XIP受限于地址映射 |

| 固件加密 | Overwrite/Swap | Direct XIP与加密不兼容 |

💎 总结

- Overwrite:轻量易实现,牺牲回滚能力换取空间优化;

- Swap:功能全面,适合对可靠性要求高的场景;

- Direct XIP:性能最优,但受限于硬件存储布局。

实际选型需结合Flash容量、启动速度、回滚需求及硬件支持(如外部Flash)综合评估。对于资源极度受限的设备,可优先测试Overwrite;若需平衡安全与效率,Swap是通用选择;而Direct XIP更适合实时性要求严苛的系统。

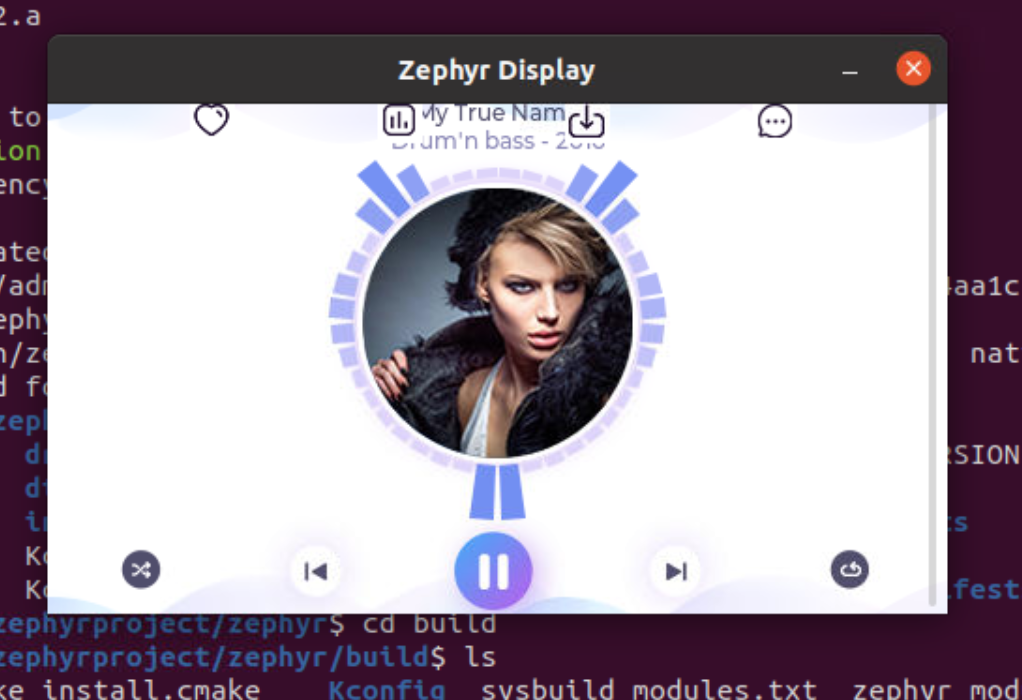

Zephyr Native Sim

Zephyr 有个非常棒的功能叫做Native SIM,就是把zephyr build 成一个linux上的可执行文件跑,这样的话调试跟UI相关应用就会非常的方便。

1.先挑选一个LVGL的demo,在sample/modules/lvgl/demos这个目录,我匆匆看了下readme,就开搞。

1 | west build -p always -b native_sim samples/modules/lvgl/demos |

2.不出所料build不过,提示找不到这个目录

1 | /usr/include/SDL2/SDL_config.h:4:10: fatal error: SDL2/_real_SDL_config.h: No such file or directory |

3.于是我在linux搜索,我还真的找到了这个文件1

2admin@6vbapldvahorygh:/bin$ sudo find / -name "_real_SDL_config.h" 2>/dev/null

/usr/include/x86_64-linux-gnu/SDL2/_real_SDL_config.h

4.那我把这个文件加到CMAKE1

include_directories(/usr/include/x86_64-linux-gnu/SDL2)

5.还是过不了,提示不兼容和找不到lib,这里百思不得其解,找Deepseek帮忙搜了半天,指定lib文件名等各种操作,还是这个error,有点崩溃,一上午就这样没了。1

2

3

4

5/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so when searching for -lSDL2

/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.a when searching for -lSDL2

/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/local/lib/libSDL2.so when searching for -lSDL2

/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/local/lib/libSDL2.a when searching for -lSDL2

/usr/bin/ld: cannot find -lSDL2

6.吃完午饭,我把readme 拿出来想看下是否还有其他线索,我看到了最重要的一条。1

2Alternatively, if building from a 64-bit host machine, the previous target

board argument may also be replaced by ``native_sim/native/64``.

7.于是我回到第一步,修改build command,把 native_sim 改成 native_sim/native/641

west build -p always -b native_sim/native/64 samples/modules/lvgl/demos

8.跳到 build/zephyr目录,执行 zephyr.exe,于是看到了激动人心的 demo app UI,真是漂亮啊。自己为什么就不能一开始就把readme看完呢?

Zephyr PA_Sync sequence flow

sequenceDiagram App-->>Host: bt_enable() Host-->HCI: bt_hci_open() App-->>Host: bt_le_scan_cb_register() App-->>Host: bt_le_per_adv_sync_cb_register() App-->>Host: bt_le_scan_start() Host-->>HCI: BT_HCI_OP_LE_SET_EXT_SCAN_PARAM HCI-->>ULL_SCAN: ll_scan_params_set() ULL_SCAN-->>HCI: OK or FAIL? HCI-->>Host: cmd_complete_status() Host-->>HCI: BT_HCI_OP_LE_SET_EXT_SCAN_ENABLE HCI-->>ULL_SCAN: ll_scan_enable() ULL_SCAN-->>ULL_SCAN: scan = ull_scan_is_disabled_get(SCAN_HANDLE_1M); ULL_SCAN-->>ULL_SCAN: duration_period_setup() ULL_SCAN-->>ULL_Filter: ull_filter_scan_update() ULL_SCAN-->>ULL_Filter: ull_filter_rpa_update() ULL_SCAN-->>ULL_SCAN: ull_scan_enable() ULL_SCAN-->>HCI: OK or FAIL? HCI-->>Host: cmd_complete_status() ULL_SCAN-->>Ticker: ticker_start() Ticker-->>ULL_SCAN: tickcer_cb() ULL_SCAN-->>Mayfly: mayfly_enqueue() Mayfly-->>LLL_SCAN: lll_scan_prepare() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: prepare_cb() LLL_SCAN-->>+LLL_SCAN: common_prepare_cb() LLL_SCAN-->>Radio: radio_reset() LLL_SCAN-->>Radio: radio_tx_power_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_phy_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_pkt_configure() LLL_SCAN-->>Radio: radio_pkt_rx_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_aa_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_crc_configure() LLL_SCAN-->>Radio: radio_freq_chan_set(chan) LLL_SCAN-->>Radio: radio_whiten_iv_set(chan) LLL_SCAN-->>Radio: radio_isr_set(**isr_rx**, lll); LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_tifs_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_filter_configure() LLL_SCAN-->>Radio: radio_ar_configure() LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_start() LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_end_capture() LLL_SCAN-->>Radio: radio_rssi_measure() LLL_SCAN-->>-Ticker: ticker_start(TICKER_ID_SCAN_STOP) Radio-->>+LLL_SCAN: isr_rx() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: lll_scan_aux_addr_match_get() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: lll_scan_isr_rx_check() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: isr_rx_pdu() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: isr_rx_scan_report() NODE_RX_TYPE_EXT_1M_REPORT opt Active scanner 需要发送Scan Request LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_tifs_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_switch_complete_and_rx(0) LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: isr_rx_scan_report() LLL_SCAN-->>Radio: radio_pkt_tx_set,PDU_ADV_TYPE_SCAN_REQ with radio_pkt_scratch_get(); LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_end_capture(); LLL_SCAN-->>Radio: radio_isr_set(isr_tx, lll) Radio-->>+LLL_SCAN: isr_tx(void *param) LLL_SCAN-->>Radio: radio_switch_complete_and_disable() LLL_SCAN-->>Radio: radio_pkt_rx_set() LLL_SCAN-->>Radio: radio_tmr_hcto_configure() LLL_SCAN-->>Radio:radio_rssi_measure() LLL_SCAN-->>-Radio: radio_isr_set(isr_rx, param) 切换到RX end opt Passive scanner or scan responses ,LLL处理EXT_IND LLL_SCAN-->>LLL_SCAN_AUX: lll_scan_aux_setup() LLL_SCAN_AUX-->>+LLL_SCAN_AUX: lll_scan_aux_isr_aux_setup() LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(lll_scan_aux_isr_aux_setup) LLL_SCAN_AUX-->>-Radio: radio_disable() end LLL_SCAN-->>ULL: ull_rx_put_sched() NODE_RX_TYPE_EXT_1M_REPORT ULL-->>ULL: ull_rx_sched() ULL-->>Mayfly: mayfly_enqueue() Mayfly-->>ULL: rx_demux() ULL-->>ULL: rx_demux_rx(link, rx); ULL-->>ULL_SCAN_AUX: ull_scan_aux_setup(NODE_RX_TYPE_EXT_1M_REPORT) ULL_SCAN_AUX-->>ULL_Sync: ull_sync_setup() if sync is created ULL_Sync-->>Ticker: ticker_start() Ticker-->>ULL_Sync: ticker_cb() ULL_Sync-->>Mayfly: mayfly_enqueue() Mayfly-->>LLL_Sync: lll_sync_create_prepare() LLL_Sync-->>LLL_Sync: create_prepare_cb() LLL_Sync-->>LLL_Sync: prepare_cb_common() LLL_Sync-->>Radio: radio_isr_set(**isr_rx_adv_sync_estab**, lll) Radio-->>LLL_Sync: isr_rx_adv_sync_estab() opt SYNC_STAT_ALLOWED LLL_Sync-->>LLL_Sync: isr_rx() LLL_Sync-->>LLL_SCAN_AUX: lll_scan_aux_setup() LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(isr_aux_setup) LLL_Sync-->>ULL: ull_rx_put(NODE_RX_TYPE_SYNC, SYNC_STAT_ALLOW); LLL_Sync-->>ULL: ull_rx_sched() 通知ULL ULL-->>ULL: rx_demux_rx(NODE_RX_TYPE_SYNC) ULL-->>ULL_Sync: ull_sync_established_report ULL_Sync-->>ULL_SCAN_AUX: ull_scan_aux_setup(NODE_RX_TYPE_SYNC_REPORT) 如果LLL已经启动,ULL就不会再启动ticker ULL_SCAN_AUX-->>ULL_Sync: ull_sync_setup() if sync is created. ULL_SCAN_AUX-->>Ticker: ticker_start() 如果LLL没有启动AUX,ULL就启动ticker Ticker-->>ULL_SCAN_AUX: ticker_cb() ULL_SCAN_AUX-->>Mayfly: mayfly_enqueue() Mayfly-->>LLL_SCAN_AUX: lll_scan_aux_prepare() LLL_SCAN_AUX-->>LLL_SCAN_AUX: prepare_cb() opt 如果有前序AUX,那后面就是CHAIN IND LLL_SCAN_AUX-->>LLL_SCAN_AUX: lll_sync_aux_prepare_cb() 是PA train LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(isr_rx_aux_chain, lll) end opt 如果没有前序AUX LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(isr_rx_ull_schedule, lll_aux) if NOT PA train. LLL_SCAN_AUX-->>LLL: lll_prepare_done() end Radio-->>LLL_Sync: isr_aux_setup() LLL_Sync-->>Radio: radio_isr_set(isr_rx_aux_chain, lll) LLL_Sync-->>Radio: radio_tmr_start_us() LLL_Sync-->>Radio: radio_tmr_end_capture() Radio->>LLL_Sync: isr_rx_aux_chain() LLL_Sync-->>LLL_Sync: isr_rx(NODE_RX_TYPE_EXT_AUX_REPORT) end opt SYNC_STAT_TERM LLL_Sync-->>ULL: ull_rx_put_sched(SYNC_STAT_TERM) 终结 end opt LLL 层来处理AUX Radio-->>+LLL_SCAN_AUX: lll_scan_aux_isr_aux_setup() LLL_SCAN_AUX-->>LLL: lll_isr_status_reset() LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_phy_set() LLL_SCAN_AUX-->>Radio:radio_pkt_configure() LLL_SCAN_AUX-->>LLL: lll_chan_set() LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_pkt_rx_set() LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(isr_rx_lll_schedule, node_rx) LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_tmr_tifs_set(EVENT_IFS_US) LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_switch_complete_and_tx(phy_aux, 0, phy_aux, 1); LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_tmr_start_us(0, aux_start_us) LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_tmr_hcto_configure(hcto) LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_tmr_end_capture() LLL_SCAN_AUX-->>-Radio: radio_rssi_measure() Radio-->>LLL_SCAN_AUX: isr_rx_lll_schedule() LLL_SCAN_AUX-->>LLL_SCAN_AUX: isr_rx() LLL_SCAN_AUX-->>LLL_SCAN_AUX: isr_rx_pdu() opt ADV是Scannable的 LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_pkt_tx_set() PDU_ADV_TYPE_SCAN_REQ LLL_SCAN_AUX-->>Radio: radio_isr_set(isr_tx_scan_req_lll_schedule) LLL_SCAN_AUX-->>ULL: ull_rx_put_sched(),NODE_RX_TYPE_EXT_AUX_REPORT Radio-->>+LLL_SCAN_AUX: isr_tx_scan_req_lll_schedule() LLL_SCAN_AUX-->>LLL_SCAN_AUX: isr_tx() LLL_SCAN_AUX-->>-Radio: radio_isr_set(isr_rx_lll_schedule()) Radio-->>LLL_SCAN_AUX: isr_rx_lll_schedule() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: isr_rx() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: isr_rx_pdu() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: lll_scan_aux_setup() LLL_SCAN-->>Radio: radio_isr_set(lll_scan_aux_isr_aux_setup) LLL_SCAN-->>ULL: ull_rx_put_sched(NODE_RX_TYPE_EXT_AUX_REPORT) end end LLL_SCAN-->>Radio: radio_isr_set(isr_done, lll); LLL_SCAN-->>-Radio: radio_disable() Radio-->>+LLL_SCAN: isr_done() LLL_SCAN-->>Radio: radio_rx_enable() LLL_SCAN-->>-Radio: radio_tmr_end_capture() LLL_SCAN-->>LLL_SCAN: lll_prepare_done() Ticker-->>LLL_SCAN: ticker_stop_cb() LLL_SCAN-->>Mayfly: mayfly_enqueue() Mayfly-->>LLL_SCAN: lll_disable() loop Alaways App-->>App: k_sem_take(&sem_per_adv, K_FOREVER); App-->>Host: bt_le_per_adv_sync_create() Host-->>HCI: BT_HCI_OP_LE_PER_ADV_CREATE_SYNC HCI-->>ULL_Sync: ll_sync_create() ULL_Sync-->>ULL_Sync: scan->periodic.sync = sync,设定Sync Host-->>HCI: BT_HCI_OP_LE_SET_PER_ADV_RECV_ENABLE HCI-->>ULL_Sync: ll_sync_recv_enable() Host-->>HCI: BT_HCI_OP_LE_PER_ADV_TERMINATE_SYNC HCI-->>ULL_Sync: ll_sync_terminate() App-->>App: k_sem_take(&sem_per_sync, TIMEOUT_SYNC_CREATE) end

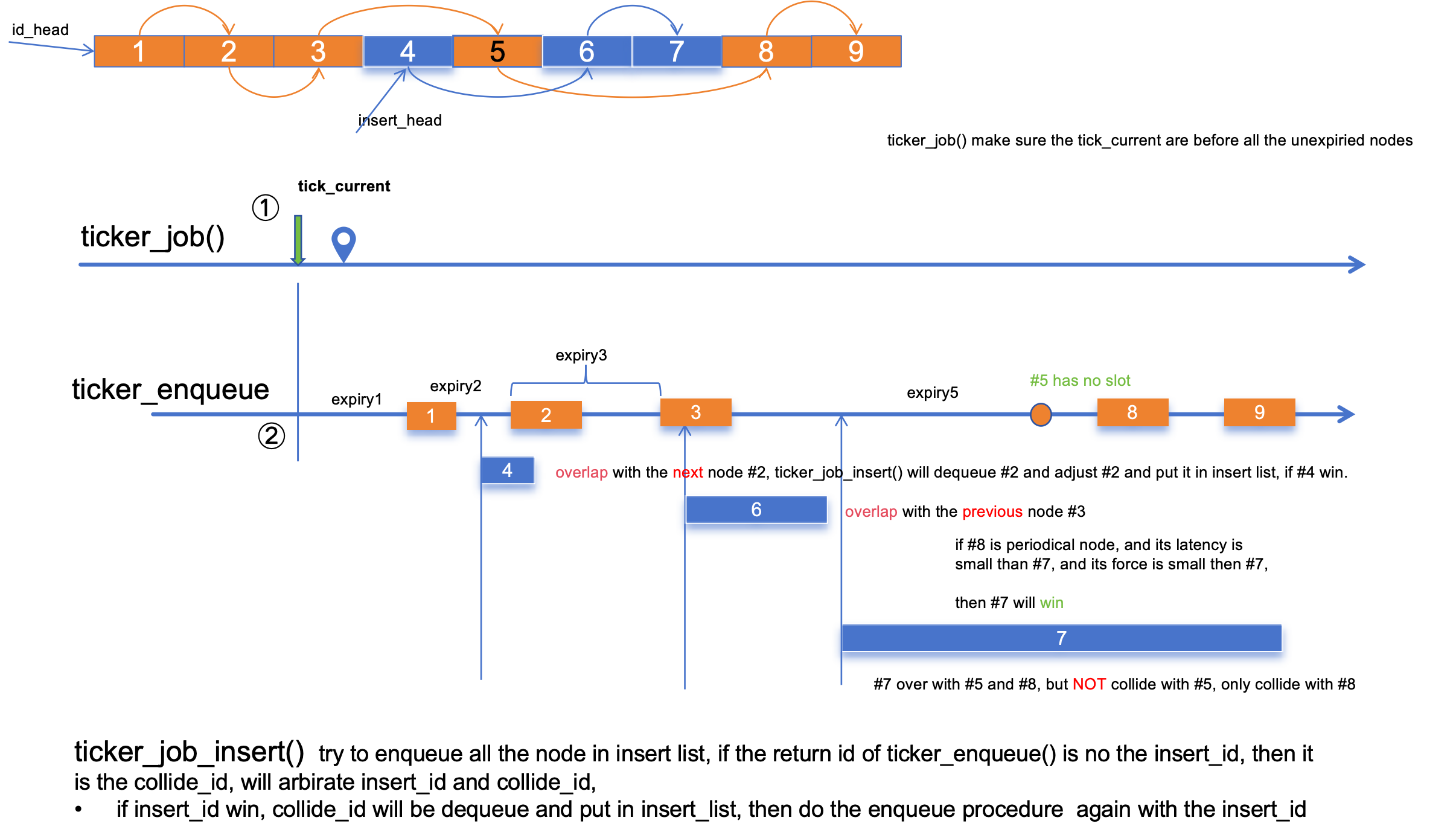

Zephyr Ticker 介绍

在Zephyr bluetooth controller中,每一个procedure 要想拿到Radio去收发数据,必须要闯过两道关卡:ULL层的Ticker和LLL层的Prepare, 本文主要介绍Ticker的部分。

Ticker 负责仲裁Link Layer中各个procedure对RF资源的申请,用定义好的Rule来保证这些procedure都能被童叟无欺的执行到。

但实际上这个module是个完全独立的module,跟蓝牙的行为没有什么关系,也可以拿来做他用。

在Ticker里有三大角色:

- Node:是Ticker的调度单元,里面的关键信息是到期时间(ticks_to_expire)及申请占用RF的时间(ticks_slot)。

User:是Node的用户,总共有4个,从字面意思看是跟优先级相关,但实际上没有优先级的概念。

1

2

3

4#define TICKER_USER_ID_LLL MAYFLY_CALL_ID_0

#define TICKER_USER_ID_ULL_HIGH MAYFLY_CALL_ID_1

#define TICKER_USER_ID_ULL_LOW MAYFLY_CALL_ID_2

#define TICKER_USER_ID_THREAD MAYFLY_CALL_ID_PROGRAMUser Operation:User希望要做的操作。

1

2

3

4

5

6

7

8

9#define TICKER_USER_OP_TYPE_NONE 0

#define TICKER_USER_OP_TYPE_IDLE_GET 1

#define TICKER_USER_OP_TYPE_SLOT_GET 2

#define TICKER_USER_OP_TYPE_PRIORITY_SET 3

#define TICKER_USER_OP_TYPE_START 4

#define TICKER_USER_OP_TYPE_UPDATE 5

#define TICKER_USER_OP_TYPE_YIELD_ABS 6

#define TICKER_USER_OP_TYPE_STOP 7

#define TICKER_USER_OP_TYPE_STOP_ABS 8

这三者的关系,我们用下面的图形来举例:

- 带箭头的蓝色横线是一个时间线,展现已经处于scheduled状态的所有节点的先后关系,这些节点等着他们的expiry时间到后,就可以执行他们的expiry callback函数,完成一个轮回。

- ticks_current是所有还未到期的节点的一绝对参考时间,第一个节点的expiry时间expiry1是相对于ticks_current,后面每个节点的expiry时间都是相对于前一个节点的expiry时间。

- 地标所指处为当前时间,可见当前的节点都还未过期。

- 蓝色Node #4 为待插入的节点,看起来他的slot有跟节点 #2 冲突。虽然#4 的ticks_slot有跟#2 的expiry时间冲突,但还是会插入成功。在#4 的expiry时间到期的时候才会做冲突处理,确定#2和#4 到底谁优先。

在理解Ticker所有时间相关的变量的时候,一定要注意该时间是绝对时间还是相对时间,如果是相对时间,是相对于谁,只要搞清楚这个,基本上能理解整个流程。

- 所有Node放在一个大数组里,由两个指针ticker_id_head 和insert_head来管理他们之间的关系。

- ticker_id_head 把所有可以被scheduled的Node(橘色)都串起来,这个list可以叫做scheduled list,第一个节点的expiry时间会送到RTC timer里,timer到期后就开始执行这个节点的callback。

- insert_head把所有待定的要进入sheduled list的节点(蓝色)串起来。这些节点会被 ticker_job_list_insert() 逐个插入到scheduled list,交由thread_id_head统领。

两个关键函数 相互配合完成调度

- ticker_job() 的目的是把所有希望得到调度的节点都欢送到Scheduled list里,它的操作对象有三个:

- 用

ticker_job_list_manage()处理所有User的所有的OP中的Update 和 Stop 操作. - 用

ticker_job_worker_bh()处理Scheduled list中所有的过期节点,这些节点可能还需要再进入Scheduled list中, ticker_work()不会判定已经expiry 的节点是否要再次进入Scheduled list中,是交由该函数处理,从函数名也能初见端倪,bh表示bottom half,就是后半部分,是ticker_worker的后半部分。 - 用

ticker_job_list_insert()函数处理所有User的所有的operation中的START操作以及 Insert_head中的节点,这些节点是由前两步的操作带入的。 - 如果ticker_id_head有变,就重新把新的expiry时间设置到RTC。

- 用

flowchart TD

A[start] -->B(ticker_job_list_manage)

B --> C{flag_elapsed}

C -->|Yes| D[ticker_job_worker_bh]

D --> E[ticker_job_list_insert]

C --> |No| E

E --> F{ticker_id_head changes?}

F --> |Yes| G[ticker_job_compare_update]

F --> |No| H

G --> H[Schedule job_worker]

H --> I[End]

- ticker_worker() 目的是执行ticker_id_head 指向的节点的expiry callback,至于该Node要不要再次进入scheduled List,这里不管。在Node 插入schedule List的时候并不会针对ticks_slot做冲突检测,这样的话必须在这个函数里执行的时候做冲突检测,会影响执行效能。

graph TD A[Start] --> B(Calculate ticks_elapsed) B --> C{NextNode?} C -->|Yes| D{Expiry?} C -->|No| Job D -->|Yes| State{state == 0} D -->|No| Job State -->|Yes| Collide[ticker_resolve_collision] State -->|No| C Collide -->IsWin[Win?] IsWin -->|Yes| Callback[timeout_callback] IsWin -->|No| Skip_check[Skip?] Skip_check -->|Yes|C Skip_check -->|No|SetAsShallowExpiry SetAsShallowExpiry -->Callback Callback --> Job Job[Schedule a ticker_job] Job --> End End[End]

为了解决在执行callback的时候才做冲突出来带来的效率问题,有了另外一个版本(

CONFIG_BT_TICKER_LOW_LAT)的ticker_job_list_insert() 函数,该)函数会将insert_head里所有的节点尝试加入ticker_id_head,在加入的过程中,会有一些冲突处理机制如下图: - 特别注意Node #5 是没有slot的,它不占用RF,即使它的expiry时间被 #7 overlap到,但它跟#7并不冲突。

ticker_job_enqueue() 中的冲突处理:

Ticker中各个Compile option的作用:

- CONFIG_BT_TICKER_EXT:多了一个 ticks_slot_window,Adv对expiry的时间不需要严格精确,那么就把它的expiry时间前后稍微挪动下,如果能避免冲突,那它就能得到更早的执行。

- CONFIG_BT_TICKER_SLOT_AGNOSTIC:每个node都没有ticks_slot,完全把ticker拿来当timer来用,可以用一个RTC的HW timer来模拟多个SW timer;

- CONFIG_BT_TICKER_LOW_LAT:在Node进入schedule list时做collision 处理,而不是在expiry的时候。

几个问题:

- 假如某种原因,ticker_worker() 被耽误了,导致一次timeout,有好几个node的callback都被执行到了,那这些callback都要吃RF,他们之间的冲突又是怎么解决?

- Shallow Expiry时,Node 无论如何都要expiry,冲突时在那里解决的?

Nordic RTC 函数说明

Nordic Semiconductor的 nrf_rtc_cc_set 函数用于配置 RTC(实时时钟)的比较通道(Compare Channel),以便在 RTC 的计数器达到预设值时触发事件或中断。以下是该函数的参数说明及使用详解:

函数原型

1 | void nrf_rtc_cc_set(NRF_RTC_Type *p_rtc, uint32_t cc_channel, uint32_t cc_value); |

参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 |

|---|---|---|

p_rtc |

NRF_RTC_Type * |

指向 RTC 外设实例的指针。例如:NRF_RTC0, NRF_RTC1, NRF_RTC2(具体取决于芯片型号)。 |

cc_channel |

uint32_t |

比较通道的编号,取值范围:0 到 NRF_RTC_CC_COUNT - 1(通常为 0~3,共4个通道)。 |

cc_value |

uint32_t |

比较值(24位有效值),当 RTC 计数器(COUNTER)达到此值时触发比较事件。取值范围:0 ~ 0x00FFFFFF。 |

功能详解

RTC 实例选择(

p_rtc)

Nordic 芯片通常有多个 RTC 实例(如 nRF52 系列有 RTC0、RTC1、RTC2),需根据实际需求选择:- RTC0:常用于协议栈(如蓝牙 SoftDevice)。

- RTC1/RTC2:推荐用户自定义任务(如定时唤醒、周期性事件)。

- 示例:

1

nrf_rtc_cc_set(NRF_RTC1, 0, 32768); // 使用 RTC1 的通道0,设置比较值为32768

比较通道(

cc_channel)- 每个 RTC 实例有多个比较通道(通常为4个),可独立配置。

- 注意:避免与其他模块(如协议栈或库)占用同一通道。例如,蓝牙协议栈可能默认使用 RTC0 的通道0。

比较值(

cc_value)- RTC 计数器为 24位,因此

cc_value最大为0x00FFFFFF(16,777,215)。 时间计算:

实际时间与 RTC 的时钟源和分频系数相关。例如:若 RTC 时钟源为 32.768 kHz,分频系数为 1(

PRESCALER = 0),则:1

21 秒 = 32768 个计数周期

cc_value = 目标时间(秒) * 32768若设置

cc_value = 32768,则比较事件将在 1 秒后触发。

- RTC 计数器为 24位,因此

使用示例

场景:配置 RTC1 的通道0,在 5 秒后触发中断。

1 | #include "nrf_drv_rtc.h" |

注意事项

计数器溢出

RTC 是 24 位计数器,若cc_value小于当前计数器值,需等待计数器溢出后重新计数到cc_value才会触发事件。中断处理

在中断服务程序(如

rtc_handler)中需清除事件标志:1

2

3

4

5

6void rtc_handler(nrf_drv_rtc_int_type_t int_type) {

if (int_type == NRF_DRV_RTC_INT_COMPARE0) {

nrf_rtc_event_clear(NRF_RTC1, NRF_RTC_EVENT_COMPARE_0);

// 处理逻辑

}

}若未清除事件标志,可能导致中断持续触发。

分频系数(PRESCALER)

RTC 的时钟频率由分频系数决定,需在初始化时配置:1

rtc_config.prescaler = 31; // 32.768 kHz / (31 + 1) = 1024 Hz

多通道协同

可配置多个比较通道实现复杂定时逻辑(如周期触发、超时检测)。

常见问题

Q1:设置了

cc_value,但未触发事件?- 检查 RTC 是否已启动(

NRF_RTC_TASK_START)。 - 确认中断已启用且未与其他模块冲突。

- 检查 RTC 是否已启动(

Q2:如何计算

cc_value对应的时间?- 公式:

1

cc_value = (目标时间秒数) * (RTC时钟频率 / (PRESCALER + 1))

- 公式:

总结

nrf_rtc_cc_set 是 Nordic RTC 外设的核心函数,通过配置比较通道实现精准定时。使用时需注意时钟源、分频系数及中断处理,适用于低功耗定时任务(如传感器采样、蓝牙连接间隔等)。

Nordic的DPPI 和 PPI

本文由DeepSeek生成,在此做记录。

在 Nordic 半导体芯片(如 nRF 系列)的上下文中,DPPI(Distributed Programmable Peripheral Interconnect) 和 PPI(Programmable Peripheral Interconnect) 是两种硬件事件-任务路由机制,用于实现外设间的直接交互,减少 CPU 干预。以下是两者的核心区别:

1. 功能与架构

PPI

- 固定通道:PPI 使用预定义的通道(如 16 或 32 个通道),每个通道需手动配置事件源和任务目标。

- 静态绑定:事件与任务的绑定需通过代码显式设置,例如通过

nrf_ppi_channel_endpoint_setup函数将无线电事件与定时器任务关联。 - 应用场景:适用于简单的硬件自动化,如超时控制或事件触发任务(如定时器捕获或无线电启停)。

DPPI

- 动态通道分配:DPPI 支持动态分配通道资源,允许更灵活的事件-任务映射,减少通道数量限制。

- 广播模式:单个事件可同时触发多个任务,通过“订阅-发布”机制实现多外设协同工作。

- 应用场景:适用于复杂系统,如多协议无线通信(蓝牙 + Thread)或需多外设联动的低功耗场景。

2. 配置方式

PPI

需手动配置通道的 事件源(Event) 和 任务目标(Task),例如:

1

2

3

4

5

6nrf_ppi_channel_endpoint_setup(

NRF_PPI,

HAL_RADIO_RECV_TIMEOUT_CANCEL_PPI,

(uint32_t)&NRF_RADIO->EVENTS_ADDRESS,

(uint32_t)&EVENT_TIMER->TASKS_CAPTURE[1]

);此处将无线电的地址匹配事件绑定到定时器的捕获任务。

DPPI

通过 订阅列表(Subscribe List) 和 发布列表(Publish List) 动态管理事件与任务的关联,例如:

1

nrf_dppi_subscribe_enable(NRF_DPPIC, EVENT_CHANNEL, TASK_GROUP);

允许一个事件触发多个任务组,减少代码冗余。

3. 性能与资源占用

PPI

- 低延迟:硬件直接路由,无 CPU 干预,适用于实时性要求高的场景。

- 资源受限:通道数量固定,需避免通道冲突(如多个外设竞争同一通道)。

DPPI

- 高扩展性:支持动态通道分配和广播机制,适合多任务并发场景。

- 低功耗优化:通过事件广播减少重复配置,降低功耗(如传感器数据批量处理)。

4. 典型应用对比

| 场景 | PPI 适用性 | DPPI 适用性 |

|---|---|---|

| 单事件触发单任务 | ✅(如超时关闭无线电) | ✅(但资源利用率低) |

| 多事件触发多任务 | ❌(需多个通道) | ✅(动态订阅) |

| 低功耗传感器数据采集 | ❌(需频繁配置通道) | ✅(广播模式省电) |

| 多协议无线通信同步 | ❌(通道资源不足) | ✅(灵活路由) |

总结

- PPI:适合简单、固定的硬件自动化需求,配置直接但扩展性有限。

- DPPI:针对复杂系统设计,提供动态资源分配和多任务协同能力,是 Nordic 新一代芯片(如 nRF53 系列)的核心特性。

如需进一步了解具体芯片的实现细节,可参考 Nordic 官方文档(如《nRF5 SDK》或《nRF Connect SDK》)。

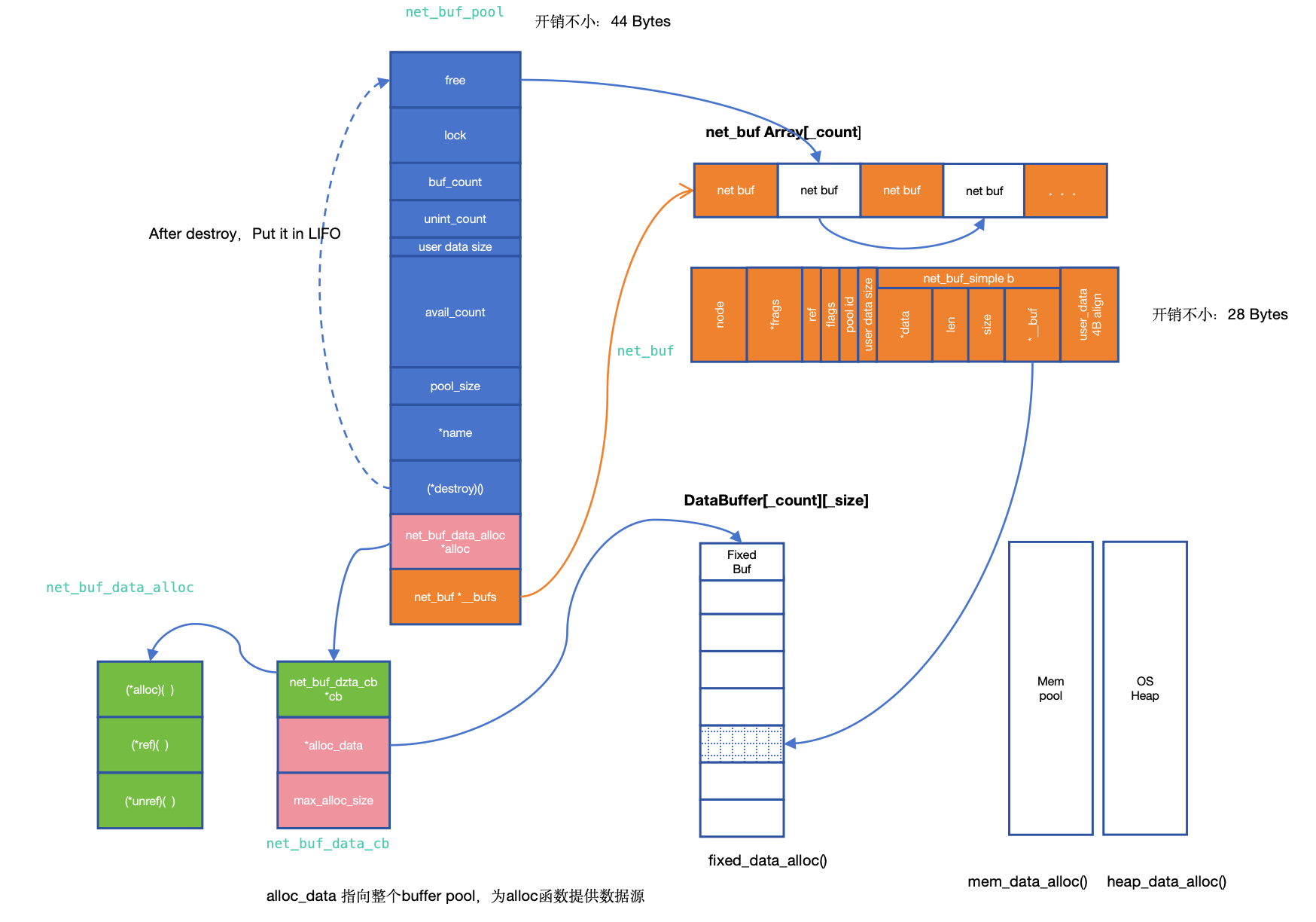

Zephyr的net_buf机制

Zephyr 作为Linux基金会推的物联网操作系统,里面有很多linux的影子,在github上有10K的star量,跟rt-thread差不多,值得深究一把。

按照Zephyr官网的步骤一步一步的把Zephyr的SDK build过,这期间为了解决各种问题,顺带买了阿里云的无影云电脑,完美解决了我手头这台9年老mac系统旧、速度慢的问题,有云电脑的加持感觉这台mac再战10年也没啥问题。

Zephyr的memory机制里有一个net_buf, 专门用在协议栈里各个层级来打包传输数据。net_buf 管理的buffer总共有三个来源:

- 一块固定的buffer

- 几个固定长度的buffer组成的数组

- 来自Heap的memory

其中第二项在bluetooth subsys里用的最多,有个专门的名字叫做 net buffer pool,这个pool管理了两个重要数组:

- 一个用来存放所有的net_buf,

- 一个是存放net_buf管理的buffer的来源

数据结构如下图所示:

- Pool的 _bufs 指针指向net_buf数组,数组里的net_buf在用过被free掉后,回挂到free list里。

- Pool 的alloc指针来指向 buffer的来源,来源是由Allocator函数来定义好的

- net_buf 里的 __buf 指针指向分配来的数据块的地址,这块buffer是真正给net_buf的用户用的。

招聘评估方法论

我本来对AI有挺大的偏见,总觉得固定化公式生出来的东西很不可靠。但是我现在觉得我应该好好的研究一下这个东西了。

下面这个文章是用EverNote的AI写的,我给的关键词是 “丹尼尔 卡尼曼” 和 “招聘”。觉得AI总结的丹爷关于招聘的见解很到位,丹爷是帮助军队招聘的时候自己总结出来的关于招聘的想法。

丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman),作为行为经济学的奠基人之一,以及诺贝尔经济学奖的得主,他的研究和理论对于招聘领域有着深远的影响。尽管他并没有直接撰写关于招聘的专著,但他在行为经济学领域的贡献,特别是对人类决策过程中的偏差和噪声的理解,为招聘实践提供了宝贵的洞见。

在招聘过程中,卡尼曼的以下观点和指导原则尤为重要:

- 认识到直觉和偏见的局限性

卡尼曼在《思考,快与慢》中提出了“系统1”和“系统2”的思考模式。在招聘中,面试官往往依赖“系统1”的直觉和快速判断,但这种方式容易受到偏见的影响,如首因效应(第一印象)、刻板印象等。因此,他建议招聘者应当意识到这些偏见的存在,并尽量通过“系统2”的慢思考来审视和纠正这些偏见。

- 结构化面试的重要性

卡尼曼在《噪声》一书中揭示了标准面试中存在的巨大噪声,即面试官之间判断的不一致性。他提出,结构化面试是减少这种噪声的有效手段。结构化面试通过设定固定的流程和评价标准,确保每位面试官都能从相同的维度对应聘者进行评估,从而提高招聘的公平性和准确性。

- 分解评估维度

谷歌在招聘中采用了卡尼曼提出的结构化判断原则,即将复杂的评估过程分解为多个具体的维度。例如,人事决策可以分解为一般性认知能力、领导力、文化契合度和角色相关知识等维度。这种分解有助于面试官更清晰地了解每个评估维度的要求,并据此做出更准确的判断。

- 独立评估和推迟整体性判断

为了避免“信息级联效应”和过早给出整体性判断,卡尼曼建议面试官在相互交流之前对候选人进行独立打分。这有助于减少面试官之间的相互影响,确保每位面试官都能根据自己的观察和评估做出独立的判断。同时,他还强调要推迟整体性判断的时间,以免受到有限信息和直觉的干扰。

- 培训和反馈

卡尼曼的理论还强调了培训和反馈在招聘中的重要性。通过培训,面试官可以学习如何识别并纠正自己的偏见和直觉错误;通过反馈,他们可以了解自己的评估结果与团队整体评估结果的差异,并据此进行调整和改进。

综上所述,丹尼尔·卡尼曼的理论为招聘实践提供了宝贵的指导。通过认识偏见的局限性、采用结构化面试、分解评估维度、独立评估和推迟整体性判断以及加强培训和反馈等措施,企业可以更加科学、公平和准确地选拔出合适的人才。

当然,我们可以继续探讨丹尼尔·卡尼曼的理论如何进一步影响和优化招聘流程。

关注候选人的实际行为而非仅仅依赖简历

在卡尼曼的理论中,他强调了人们往往依赖于不完整的或带有偏见的信息来做出决策。在招聘中,这通常表现为过分依赖候选人的简历或面试时的言辞,而忽视了他们的实际行为和表现。因此,招聘者应该尝试通过工作样本测试、案例分析或模拟场景等方式,来观察候选人在实际工作中的表现,以更全面地评估他们的能力和潜力。

建立多元化的评估团队

为了减少偏见和噪声,招聘者可以组建一个多元化的评估团队。这个团队应该包括来自不同背景、经验和专业领域的成员,以便能够从多个角度审视候选人。多元化的团队不仅能提高评估的全面性和准确性,还能促进团队成员之间的交流和碰撞,从而产生更多创新的想法和解决方案。

关注候选人的长期潜力

卡尼曼的理论还提醒我们,人们在做决策时往往过于关注眼前的利益或结果,而忽视了长远的未来。在招聘中,这表现为过分关注候选人的当前能力或经验,而忽视了他们的学习能力、适应能力和发展潜力。因此,招聘者应该关注候选人的长期潜力,考虑他们是否具备适应未来工作环境和变化的能力,以及他们是否有持续学习和成长的动力和意愿。

利用大数据和人工智能技术

随着大数据和人工智能技术的发展,招聘者可以利用这些工具来优化招聘流程和提高招聘效率。例如,通过数据分析来识别招聘过程中的偏见和噪声来源,并制定相应的改进措施;通过人工智能技术来筛选简历和进行初步面试评估等。这些技术可以辅助招聘者做出更科学、更准确的决策,但也需要谨慎使用以避免引入新的偏见或问题。

保持积极和开放的心态

最后但同样重要的是,招聘者应该保持积极和开放的心态来面对招聘过程中的各种挑战和不确定性。招聘是一个双向选择的过程,需要招聘者和候选人之间建立信任和共识。因此,招聘者应该尊重每位候选人的个性和差异,以平等和包容的态度来对待他们。同时,他们也应该保持对新技术和新方法的敏感度和开放度,不断探索和优化招聘流程以适应时代的变化和发展。

解锁情绪大脑

作为公司的基层管理人员,对同仁的的心理健康进行管理也是我们的职责之所在,在他们遇到焦虑,抑郁时希望我能帮他们疏导一下,如果真能让他们能抛开心理包袱开开心心的工作,那真是莫大的欣慰。在同仁有意或是无意地倾诉心理上的烦恼时,我们应该如何安抚他们呢?

- 一种做法叫做conteractivve(反作用),否定他的负面情绪,告诉是他想多了,不应该苦恼,不应该焦虑,哥当年也遇到过,哥是怎么怎么挺过来的,协助他压制他的负面情绪,能起一定的作用,但这种做法无法根除问题。一般地过不了多久问题就又出来了。

- 另外一种就是顺着他说,有情绪是对的,然后跟他一起分析原因,找出时什么导致了现在的问题或烦恼,然后加以安抚。这种方法的效果不稳定,有时有用,有时没用,因为很多时候当事人自己也搞不清楚到底是那件事情触发了他的情绪,所以非常难找到,简直就是靠运气,是玄学。

《Unlock the Emotional Brain》这本书针对第二种做法,总结了一套实用的方法来稳定的找出当事人心理问题的根因,解决了这个问题。

这套方法有如下几个步骤:

A. 理清症状。探究当事人的症状到底是为了解决什么问题,是他在害怕或是逃避什么?比如前文提到的肥胖症患者之所以变肥胖是因为她认为自己变胖了丑了,坏人就不会对她有非分之想了,她自己就安全了,这个原因真是让人意想不到。这些原因往往隐藏的非常之深,肯跟要很多轮谈话才能弄清楚。这些原因可能是一次强烈的情感刺激,幼儿时期的情感依赖等,可能会隐藏的非常深,当事人根本不知道跟当前的症状有任何的关系,所以聊天技巧以及与当事人的信任关系就非常的重要。

B. 将这个症状的根因提升到意识层面,在生活中遇到症状的时候自己能意识到是什么问题,维持现状,但不强迫压制自己的情绪。比如再想狂吃的时候,就要马上意识到自己为什么狂吃,而且要把这个心理活动,很直白地写到小卡片上经常读一读。

C. 与当事人继续聊天,寻找一个反例,最好是亲身经历的真实的事件,而且事件的结果与当前的症状害怕的结果是相反的冲突的,也就是说当担心的某件事情发生的时候,并没有引起当事人担心的事情发生。比如另外一个例子中,Richard在工作中总是不愿当众讲出自己的看法,导致他非常的焦虑。他担心他这么做了,别人就觉得他自大自负,像他的父亲那样。但医生与Richad一起聊出一个反例:另外一个同事在会议中当众讲出了Richard想讲又不敢讲出的观点的时候,其他同事并没有觉得他自负,反而很赞赏他的观点,最后都支持他的观点。这让Richard非常惊讶。

- 引导当事人回想C中找到的反例的当时的场景,激活记忆。

- 回想C中提到的反例。

- 不断的对比当事人的症状和这个反例,让它们在当时事人大脑中不断荡漾。这个步骤是清除大脑中不适记忆的关键步骤。

- V. 验证症状是否消除。 重新聊起症状,看当事人的反应,如果他能想的明白,肯定觉得自己对某些事情过度反应,自己都觉得莫名其妙没有必要。

其中B 和 C需要不断的重复,有可能会有很多个原因需要一个一个的消除。

当然这个步骤对于由于物理创伤或是基因遗传导致的心理症状应该是没啥帮助的。